Mieux comprendre l’autisme : Formes et niveaux

Cet article est une retranscription de cette vidéo :

Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c’est H Paradoxæ et aujourd’hui puisque c’est le mois de l’autisme, on se retrouve pour un nouvel épisode de « Mieux comprendre l’autisme ». Il fait beau, j’essaye de tourner dehors, j’espère que le bruit vous dérangera pas trop.

Pour celles et ceux dont ce serait la première arrivée sur ma chaîne, bienvenue, je m’appelle Alistair, je suis moi-même autiste et dans cette série j’essaye d’expliquer un peu ce qu’est ou ce que peut être l’autisme.

Si vous n’avez absolument aucune idée de ce que c’est l’autisme, c’est pas grave : j’ai une vidéo dédiée à ce sujet, je vous la mets dans le i. Mais honnêtement pour comprendre cette vidéo il y a pas besoin de savoir beaucoup plus de choses que : c’est un handicap. Néanmoins, si vous voulez la regarder avant, allez y et revenez ici, sinon vous pouvez continuer.

Si vous avez une vague idée de ce que c’est l’autisme vous avez peut-être déjà entendu parler du fait qu’il y a plusieurs types d’autisme, plusieurs formes d’autisme, ou plusieurs niveaux d’autisme. Par exemple il y a les autistes Asperger, et puis il y a des autistes lourds et des autistes légers. Si on vous a déjà dit ça, je suis désolé de vous l’annoncer : on vous a menti. Évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous expliquer pourquoi c’est faux et pourquoi des gens pensent ça.

Ça peut paraître la même question de loin mais en vrai je pense que c’est un peu différent donc je vais séparer la vidéo en deux parties : 1 est-ce qu’il y a plusieurs formes d’autisme ? et 2 est-ce qu’il y a plusieurs niveaux d’autisme ?

1 : Y a-t-il plusieurs formes d’autisme ?

Déjà je voudrais parler de ce qui se dit un peu « officiellement ».

Ça ne veut pas forcément dire que la psychiatrie a toujours raison, c’est une discipline qui a ses biais et c’est pour ça qu’elle évolue avec le temps, entre autres, mais je pense que c’est quand même important de savoir ce qu’elle dit, pourquoi et pourquoi moi je suis d’accord ou pas.

On va d’abord se pencher sur le DSM qui est un peu LE guide de diagnostics en psychiatrie, et qui est rédigé par l’APA, l’association américaine de psychiatrie.

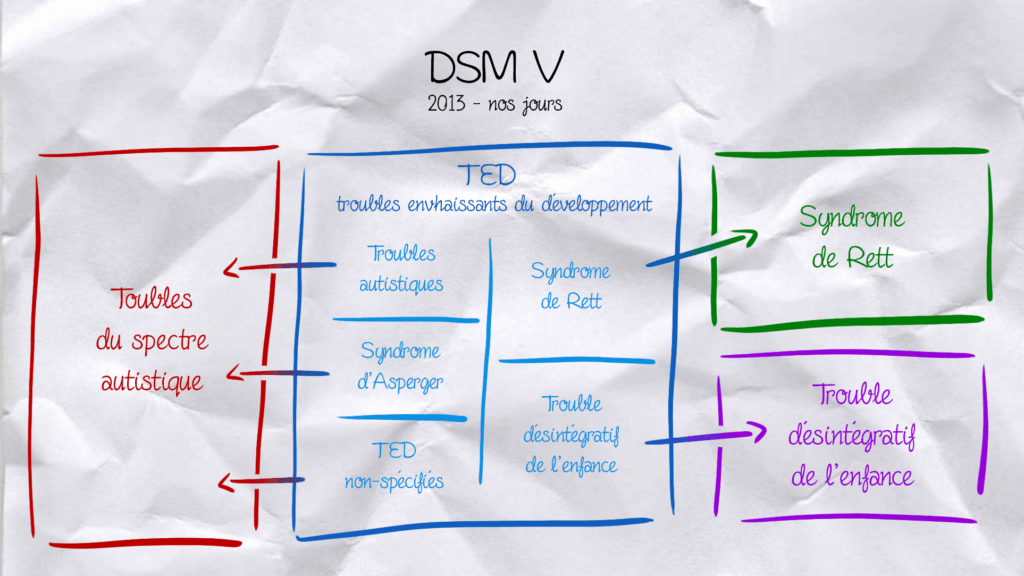

Dans le DSM 4, qui a été utilisé de 1994 à 2013, on retrouve une grande catégorie qui s’appelle TED (Trouble Envahissant du Développement). A l’intérieur de la catégorie TED il y avait 5 diagnostiques différents : le syndrome de Rett et le trouble désintégratif de l’enfance, qui sont deux diagnostiques dont je vais pas parler aujourd’hui, vous verrez plus tard pourquoi, et le trouble autistique, le syndrome d’Asperger et le TED non spécifié.

Et dans le DSM 5, qui est sorti en 2013, donc au moment où je tourne cette vidéo ça fait 7 ans, ils ont été fusionnés en un seul diagnostic : les troubles du spectre autistique. Et les deux diagnostics dont je parlais juste avant, eux ont été complètement séparés de l’autisme. Les deux diagnostics en questions, moi personnellement, je ne les connais pas bien donc j’ai pas d’avis sur le fait qu’il faille ou qu’il ne faille pas les intégrer à l’autisme, je ne vais pas en parler dans cette vidéo.

La deuxième classification officielle sur laquelle on va se pencher c’est la CIM, la classification internationale des maladies. C’est en gros un genre de DSM mais pour toutes les maladies, et elle est rédigée par l’OMS, l’organisation mondial de la santé.

Dans la version 10 de la CIM on a, en gros, la même chose que dans le DSM 4, c’est-à-dire l’autisme avec plusieurs catégories à l’intérieur.

Si j’ai tout bien compris la version 11 de la CIM est déjà utilisée mais elle ne sera publique qu’en 2022, donc j’ai pas trouvé ce qu’il y exactement dedans mais la rumeur dit que ce serait la même chose que dans le DSM 5, c’est-à-dire une seule grande catégorie. Et honnêtement ce serait plutôt logique que ce soit le cas parce que le DSM et la CIM ont tendance à essayer de se suivre pour être cohérents entre eux. Par ailleurs il est important de noter que la CIM 10 date de 1983 donc c’est de toute façon pas le truc le plus à jour qu’on ai, du coup je vais rester sur le DSM pour l’instant.

Note : la CIM 11 est bien publique désormais, et contient, comme le DSM, un unique diagnostique « trouble du spectre de l’autisme ». Il contient plusieurs sous catégorie mais qui ne sont pas des formes d’autisme, seulement autisme avec ou sans déficience intellectuelle et avec ou sans altération du langage fonctionnelle. En gros, on considère qu’il est utile de noter si la personne autiste a une déficience intellectuel et si elle peut utiliser la parole pour communiquer au quotidien, mais c’est une précision sur le même diagnostique d’autisme pour touste.

Pour le DSM 5 dans le diagnostic « troubles du spectre autistique » il n’y a pas plusieurs formes d’autisme, il n’y a pas plusieurs types d’autisme, toutes les personnes autistes ont le même diagnostic et répondent aux mêmes critères.Comme je l’ai déjà dit, personnellement je suis d’accord avec ce choix, mais je pense que c’est important de développer pourquoi.

Dans le DSM 4, les différentes catégories qu’il y avait étaient quasiment uniquement différenciées par l’âge à laquelle la personne parlait et par l’âge à laquelle elle avait ses premiers traits autistiques vraiment visibles, on va dire. Sauf qu’en fait ce n’est pas forcément un critère pertinent pour faire plusieurs catégories.

Globalement si on a les mêmes difficultés que quelqu’un pour le restant de nos jours, avec la même prise en charge potentielle, je vois pas en quoi le fait que ces symptômes-là soient apparus 5 ans plus tôt ou plus tard change vraiment fondamentalement le diagnostic et justifie de créer une catégorie à part, à part entière.

Ce n’est pas particulièrement pertinent, d’autant plus dans un diagnostic comme celui-ci où les difficultés et les capacités peuvent évoluer tout au long de la vie. On peut parler jeune et après ça cesser de parler, et on peut parler tard et après ça être plutôt à l’aise à l’oral. Donc c’est pas un point de base très stable.

Mais en dehors de ça et surtout, s’il est vrai que toutes les personnes autistes n’ont pas les même traits autistiques, et que la manière dont l’autisme nous impacte est variée, tous nos traits reposent sur les mêmes bases.

Un exemple que j’aime donner pour illustrer ça c’est celui de la lumière. Parmi les bases de ce qu’est l’autisme il y a les troubles sensoriels. Et chez moi par exemple, ça va se manifester par le fait que j’ai besoin de beaucoup de luminosité pour comprendre ce que je vois, et que j’ai du mal à percevoir et à comprendre les informations visuelles qui sont trop complexes. Et à l’inverse j’ai un·e ami·e proche qui vit toujours avec des lumières très tamisées, très douces parce que sinon ça lui fait mal, ça lui déclenche des migraines, et chez ellui y a carrément un scotch en forme de croix sur l’interrupteur de la lumière pour être sûr que personne ne l’allume.

Pourtant, tous les deux, on a pas du tout un type ou une forme d’autisme différente, parce que si nos difficultés et nos spécificités sur ce trait-là précis sont diamétralement opposées ça ne change rien au fait que au fond ils viennent de l’exact même trait autistique de base : les troubles sensoriels.

Et c’est comme ça pour tous les traits autistiques en fait ! La manière dont se manifeste l’autisme est très variée, très diverse, mais au final tout nos traits autistiques dans leur diversité se basent sur les mêmes quatre traits principaux, communs à toutes les personnes autistes. J’en ai parlé dans ma dernière vidéo, il s’agit : des difficultés sociales et de communication, des troubles sensoriels, des besoins de routines / de la rigidité mentale et des intérêts spécifiques.

Et c’est pour ça que pour moi comme pour beaucoup de personnes autistes, ça ne fait pas sens de créer plusieurs types ou plusieurs catégories d’autisme : nous sommes tou·te·s différent·e·s mais nous sommes tou·te·s autistes, avec « le même autisme », si je puis dire.

Ça c’est pour la question des formes et des types d’autisme.

2 : Y a-t-il plusieurs niveau d’autisme ?

Maintenant, question un peu plus complexe : y a-t-il plusieurs niveaux d’autisme ? Par là j’entends : est-ce qu’on considère qu’il y a des personnes autistes plus gravement atteintes que d’autres, par exemple.

Dans le DSM 5, on y revient, s’il n’y a pas de types ou de formes d’autisme, en revanche il y a bien des niveaux d’autisme. Ce sont des niveaux de sévérité qui sont déterminés par le niveau d’autonomie de la personne.

J’ai lu le DSM 5 en anglais donc je sais pas si ma traduction va être exacte mais en gros, c’est

- niveau 1 : la personne a besoin de soutien

- niveau 2 : la personne a besoin de soutien conséquent

- niveau 3 : la personne a besoin de soutien très conséquent.

Potentiellement à ce stade vous êtes en train de vous dire que si vous comprenez pourquoi on ne pense pas forcément qu’il y a plusieurs formes ou plusieurs types d’autisme, ça paraît pertinent de mettre des niveaux parce qu’il y a effectivement des personnes autistes qui ont plus de difficultés que d’autres.

Et honnêtement, bah c’est pas complètement con. Du coup avant de vous expliquer pourquoi je suis pas d’accord avec ça et sur quels points je suis pas d’accord avec ça, je vais vous expliquer sur quels points je suis d’accord avec ça.

Je pense que ce serait malhonnête d’affirmer que toutes les personnes autistes ont autant de difficultés, autant besoin d’aide, autant d’autonomie et si je peux le formuler comme ça même si j’aime pas trop, sont « autant handicapées. » Par contre ce que je pense aussi, et j’affirme aussi, que penser l’autisme en niveaux de sévérité ce n’est pas une bonne manière d’affirmer cela. Et par « pas une bonne manière » j’entends que ce n’est pas une manière qui permet de protéger et d’accompagner efficacement les personnes autistes.

Le problème avec la séparation de l’autisme en niveau

Fluctuations dans le temps

Le premier problème que j’ai avec ça, c’est la manière dont ça s’inscrit dans le temps.

L’autonomie, le besoin de soutien, la capacité à faire certaines choses ou non et l’aide dont on a besoin pour les faire, tout ça ce sont des choses qui fluctuent, ce ne sont pas des choses qui sont fondamentalement stables et linéaires dans le temps.

Il y a aujourd’hui des choses pour lesquelles je suis plus autonome qu’avant. Et il y a des choses pour lesquelles je suis moins autonome qu’avant. Dans ma vie j’ai passé des mois sans être capable de me nourrir tous les jours, de me laver tous les jours, et même de dormir tous les jours. Mais j’ai aussi passé des mois à énormément cuisiner et à avoir des routines d’hygiène et de sommeil qui étaient très efficaces.

Et cette autonomie-là, non seulement elle varie sur le long terme, mais même au sein d’une même journée je peux être très autonome pour parler à un moment et très peu à un autre.

Or, penser l’autisme en termes de niveau donne vraiment l’impression que cette autonomie est stable dans le temps et c’est faux.

Pour être tout à fait honnête, je me dois quand même de préciser que le DSM indique qu’il faut indiquer le niveau d’autonomie au moment du diagnostic. Donc j’imagine que, implicitement, ça reconnait que ce niveau peut fluctuer, et c’est plutôt cool ! Le problème c’est que si on considère que c’est quelque chose qu’on marque sur le papier du diagnostic, officiellement ça ne fluctuera pas.

Je ne sais pas comment ça se passe aux Etats-Unis donc peut-être que c’est différent, mais en tout cas en France avoir un papier officiel de diagnostic d’autisme, c’est long, c’est compliqué, c’est potentiellement cher, et on peut pas juste le refaire si à un moment notre situation change.

Or typiquement imaginez une personne dont on dit qu’elle a pas besoin de beaucoup de soutien. Et un jour sa situation évolue, elle a besoin de beaucoup de soutien, elle veut demander des aides publiques mettons, sauf que sur son diagnostic y aura toujours marqué qu’elle a besoin de peu de soutien et ça risque de jouer en sa défaveur. Pourtant sa demande est légitime mais elle ne peut pas refaire le papier parce qu’en général au moment où justement on perd en autonomie ce n’est pas là qu’on a les moyens et les ressources de refaire des démarches dans ce sens-là.

Fluctuations environementales

Le deuxième problème avec le fait de fusionner autonomie et besoin de soutien d’un côté et sévérité de l’autisme de l’autre, c’est justement que ça crée un lien là où il n’y en a pas forcément, et ça met la responsabilité d’une situation donnée sur la seule sévérité de l’autisme.

Je m’explique. Je parlais tout à l’heure de la fluctuation de mes capacités et de mon autonomie. Est-ce que cette fluctuation-là elle est due à une fluctuation de la sévérité de mon autisme ? Non. Elle est due à une fluctuation de mon environnement.

Par exemple je peux parler en autonomie pour faire un exposé devant une classe, ou une vidéo Youtube. Mais je ne peux pas parler en autonomie pour expliquer un problème à un médecin. Pour autant je ne deviens pas subitement plus sévèrement autiste quand je rentre chez un médecin, c’est juste un contexte qui moi me cause plus de difficultés.

C’est un exemple mais plus globalement les difficultés vont beaucoup varier suivant la vie de la personne. Le stress, la fatigue, la possibilité ou non de mettre en place des routines et de les tenir, la bienveillance et le soutien de l’entourage, l’accessibilité sensorielle des lieux de vie, l’accès à des aides sensorielles ou de communication, l’accès à des aides humaines ou matérielles, et encore pleins d’autres paramètres vont jouer sur nos capacités et notre autonomie. Ainsi une personne qui est moins autonome qu’une autre n’est pas forcément plus gravement autiste, elle est aussi probablement dans un environnement moins favorable.

Commorbidités

Et en plus de l’environnement, il y a encore un certain nombre d’autres paramètres qui vont faire varier les capacités d’une personne autiste et qui ne sont pas liés à la sévérité de l’autisme en lui-même. Parmi ces paramètres il y a, entre autres mais pas des moindres, les comorbidités.

« Mais qu’est-ce que c’est les comorbidités ? » me direz-vous (ou pas d’ailleurs, je veux dire, vous faites ce que vous voulez.) Les comorbidités c’est littéralement « les maladies » (morbide) « qui vont avec » (co). Les comorbidités ce sont les maladies ou plus globalement les conditions que l’on retrouve fréquemment associées à d’autre.

Par exemple beaucoup de personnes autistes ont aussi des troubles anxieux, les troubles anxieux sont une comorbidité courante de l’autisme. Ou par exemple les troubles du développement intellectuel sont une comorbidité de l’autisme. Ou encore un certain nombre de maladies qui vont causer des douleurs chroniques, comme le Syndrome d’Ehlers Danlos, par exemple. Je ferai une vidéo dédiée aux comorbidités un jour.

Mais concrètement, qu’est-ce que ça veut dire : Imaginez deux personnes autistes identiques. Elles ont, disons le vulgairement, « le même autisme ». Il n’y a qu’une seule différence entre ces deux personnes autistes, l’une a des douleurs chroniques et pas l’autre. Fatalement, elle aura plus de difficultés, sera peut-être moins autonome et aura besoin de plus d’aide que l’autre. Est-ce que pour autant elle est plus autiste ? Non. Est-ce que pour autant son autisme est plus grave ? Non plus.

Évidemment on peut essayer de prendre en compte les comorbidités pour savoir ce qui est dû à l’autisme ou pas et essayer de faire le tri. Et d’ailleurs encore une fois dans le DSM V (qui est mieux foutu que ce à quoi je m’attendais, je dois le reconnaître) il est recommandé de lister les comorbidités de la personne quand on fait le diagnostic. Le problème, c’est que c’est vraiment compliqué, pour plein de raisons.

La première c’est bien évidemment qu’il faut savoir que la personne a des comorbidités, et lesquelles. Or plein de gens, non seulement n’ont pas de diagnostics pour leur comorbidités, mais en plus plein d’entre eux ne savent même pas qu’ils peuvent avoir des comorbidités et que tout leurs problèmes ne sont pas dû à l’autisme. Donc tant qu’on est pas un minimum au courant de l’existence de comorbidités chez quelqu’un, on ne peut pas trier.

Et déjà, chez les personnes autistes adultes et qui verbalisent relativement bien, ça m’arrive très souvent de croiser des personnes autistes qui ont manifestement des comorbidités et qui n’en ont aucune idée. Mais chez des personnes autistes qui ont encore moins accès aux infos, parce qu’elles sont plus jeunes ou parce qu’elles ne savent pas lire par exemple, ou chez celles qui savent qu’elles ont des symptômes qui viennent d’autres choses mais qui n’arrivent pas à l’exprimer correctement ou tout simplement qu’on écoute pas, ça va être encore plus compliqué.

Or ces personnes-là, c’est souvent celles dont on a jugé qu’elles avaient un autisme sévère, donc ça s’auto-nourrit. Ce sont souvent des personnes qui vont avoir moins l’opportunité et la capacité de parler de leurs comorbidités et d’être prises en charge pour ces comorbidités. Comme elles ne sont ni traitées ni prises en charge, elles s’aggravent, la personne est d’autant plus en difficulté, on dit d’autant plus qu’elle est « très autiste » et on recommence le cycle. Très souvent ça devient assez facile de dire : « Ohlala cette personne est vraiment très autiste dis donc » et de pas chercher plus loin.

Et en plus de tout ça, même avec un diagnostic, ce n’est pas forcément évident de savoir ce qui vient de l’autisme ou pas. Personnellement j’ai une maladie chronique qui, tout comme l’autisme, cause des troubles de la proprioception. Est-ce que mes difficultés viennent de l’autisme ? On ne sait pas. Est-ce qu’elles viennent du SED ? On ne sait pas. Est-ce qu’elles viennent des deux ? On ne sait pas ! Et comment on fait pour décider si elles sont graves à cause de l’autisme ou du SED ou des deux ? Je ne sais pas !

Bref, tenir compte des comorbidités c’est bien, c’est important, mais c’est compliqué et ça ne fait pas tout.

Des traits variés, pas plus sévères

Parmi les autres paramètres qui vont changer tes difficultés vis-à-vis de l’autisme, il y a aussi je dirais, quels traits autistiques tu tires à la loterie de l’autisme.

Comme je le disais au début, même si les traits autistiques de base, principaux, sont les mêmes pour le monde, leurs manifestations peuvent être très diverses et varier du tout au tout suivant les personnes. Et s’il y a des manifestations qui peuvent être plus handicapantes ça ne veut pas forcément dire qu’elles sont plus graves.

Ce que je veux dire c’est typiquement avec l’exemple de la lumière que je donnais plus tôt : être très hypersensible à la lumière ça va être plus handicapant que d’être hyposensible, dans l’expérience que j’en ai en tout cas. Parce que personnellement, pour gérer mon hyposensibilité, il suffit en gros que j’allume les lumières partout, que je mette mes écrans au max de leur luminosité et que j’évite de mettre des tissus à paillettes partout. Ça va. Alors que mon·e ami·e qui est plutôt hypersensible ça va lui causer des difficultés pour aller au supermarché ou dans le métro parce qu’il y a des lumières qui sont beaucoup plus fortes. Or tu peux pas trop, genre, éteindre les lumières du métro pour aller au travail ou éteindre les lumières du supermarché pour faire tes courses. Donc c’est plus handicapant.

Dans ce cas de figure, être hyposensible à la lumière c’est un trait moins handicapant que d’être hypersensible à la lumière. Pourtant ce n’est pas un trait moins grave, c’est juste un trait différent qui, dans un contexte donné, est moins envahissant. Mais si on vivait dans un autre contexte où par exemple, la majorité des lieux publics avait des lumières plutôt faibles, ce serait moi qui serais désavantagé. C’est une question de contexte.

Le fait qu’un trait soit plus impactant qu’un autre n’est pas forcément lié à la nature du trait en lui-même, mais au contexte dans lequel on en fait l’expérience.

Dans la même veine un autre paramètre dont parle très peu j’ai l’impression et qui pourtant à mon sens est majeur, c’est la rentabilité de nos traits autistiques. Concrètement quelqu’un qui a un intérêt spécifique sur l’informatique, mettons, aura beaucoup plus l’opportunité de trouver notamment un emploi qui corresponde à ses capacités et à ses intérêts. Moi, j’ai un intérêt spé sur les Tupperware, et autant vous dire que c’est beaucoup moins rentable.

Pourtant aimer l’informatique ce n’est pas être moins sévèrement autiste que d’aimer les Tupperware. C’est juste, encore une fois dans le contexte culturel et en l’occurrence capitaliste qui est le nôtre, plus bénéfique en termes d’autonomie que d’aimer les Tupperware.

La sévérité évaluée au prisme du validisme

Et je pense que toutes ces choses dont je viens de parler, et qui pour beaucoup de personnes, déterminent la sévérité de l’autisme, sont très concentrées sur les besoins des personnes valides, c’est-à-dire de personnes qui ne sont pas handicapées. Et qu’elles sont aussi bien plus centrées sur des critères de productivité que sur des critères de santé et d’épanouissement.

Typiquement, un jour, j’avais lu le témoignage d’une personne autiste qui ne parlait pas à l’oral quand elle était enfant, et qui, après ça, a subi une thérapie très violente qu’on appelle l’ABA et qui via cette expérience, a appris à parler et qui disait : « J’aurais préféré ne pas parler ». On préfère concrètement torturer des enfants autistes et qu’ils parlent, que de favoriser leur bien être et qu’ils ne parlent pas.

Parce qu’on pense que la priorité, et ce qui ferait que l’autisme serait moins grave donc supposément, que la personne irait mieux, c’est de parler, c’est d’avoir l’air « normal », et pas de prioriser la santé mentale et de ne pas être traumatisée. Parce qu’on priorise le fait de rentrer dans la norme, qu’on le pense comme quelque chose de fondamentalement bon et mieux, et qu’on priorise le confort des personnes valides autour de la personne handicapée sur la santé et l’épanouissement de la personne handicapée en elle-même.

Et ça, c’est très directement lié au fait de penser l’autisme en niveaux de sévérité parce que de manière sous-jacente ça sous-entend qu’il faut viser des niveaux de sévérité plus bas, que ce serai ça qui est mieux, sauf que le niveau de sévérité n’est pas évalué en fonction de l’épanouissement de la personne mais en fonction de la manière dont elle est perçue.

Les sévérités mixtes

Et une autre chose qui rend le fait de penser en niveaux de sévérité assez biaisé, c’est que ça force à penser la capacité et l’incapacité comme un package unique. Globalement ce système-là considère que c’est soit tu galères beaucoup, soit tu galères pas beaucoup, ça ne dépend pas des situations, et la vraie vie, ben ça marche pas comme ça. C’est pour ça que je fais des blagues comme sur le pin’s « autiste de niveau moyen bof » c’est une manière de tourner en dérision cette idée de niveau, mais c’est aussi quelque chose de fondamentalement vrai en fait.

Beaucoup d’entre nous sommes juste « moyen bof » avec des choses sur lesquelles on gère plutôt bien, des choses sur lesquelles on gère… *gromelo incompréhensible*, et des choses sur lesquelles on ne gère pas du tout.

Par exemple, moi, ça m’est arrivé plein de fois qu’on me dise : « Non mais toi t’es autiste mais c’est léger, c’est pas comme les autistes lourds qui se font caca dessus. » Mais est-ce que vous êtes dans mon caleçon en fait ? D’où est-ce que vous sortez cette affirmation ?

Je pose la question mais c’est rhétorique, hein. Je sais d’où vous sortez cette affirmation. Justement de cette idée que tout va ensemble, donc soit tu parles bien : tu es un autiste léger, tu vas aux toilettes ; soit tu parles pas ou peu : tu es un autiste lourd, tu te fais caca dessus. Sauf que je suis au regret de vous annoncer que parler et faire caca sont deux actions différentes (même si pour certains, c’est vrai que ça n’est pas évident.)

La capacité à faire des choses, ce n’est pas quelque chose de global. Je connais des gens qui parlent, je dirais plutôt bien, et qui, à côté de ça, sont incontinents, et je suis à peu près certain que l’inverse existe aussi.

Mais en pensant en niveau de sévérité global, forcément, on efface les situations mixtes comme ça, et qui pourtant sont majoritaires, et on renforce tous les clichés qui vont avec cette dichotomie : d’un côté les savant sans émotions, de l’autre les muets qui se tapent la tête contre les murs. Alors qu’en réalité, aucune personne autiste ne rentre dans ces clichés, ni l’un, ni l’autre.

Les conséquences sur la prise en charge

Et enfin le dernier problème, et peut-être le plus grave, c’est les conséquences au niveau de la prise en charge.

Du fait de cette conceptualisation de l’autisme avec une dualité, d’un côté les autistes « légers » et de l’autre côté les autistes « lourds », suivant dans quelle case on tombe, on se retrouve au choix : à ne pas avoir les aménagements dont on a besoin et à s’entendre dire des choses comme : « Ah oui, mais toi t’es autiste mais c’est léger, t’es pas vraiment handicapé », et de l’autre à voir nos droits bafoués, notre consentement nié et notre avis complètement ignoré sous prétexte que : « Non lui mais il parle pas, il sait pas ce qu’il veut donc on peut décider à sa place et puis de toute façon, toutes les violences sont légitimes si c’est pour faire en sorte qu’il soit moins autiste non ? » Alors qu’en fait la quasi-totalité des personnes autistes ont besoin d’aménagements, et l’absolue totalité des personnes autistes ont des sentiments et peuvent communiquer, penser, ressentir et consentir ou non.

Conclusion

Pour résumer, il fait de plus en plus consensus qu’il n’y ait pas de forme ou de type d’autisme. Notamment parce que, si les traits sont variés, le diagnostic et ses critères restent les mêmes.

Mais il existe bel et bien des personnes autistes qui ont moins d’autonomie que d’autres, des besoins d’aides plus grands que d’autres, des difficultés plus grandes que d’autres. En revanche, il ne me paraît pas pertinent de considérer que ces disparités sont la preuve de l’existence de différents niveaux de sévérité dans l’autisme. Et cela notamment parce que l’on sait à quel point ces évaluations sont subjectives et arbitraires, parce qu’on sait que ces difficultés vont fluctuer énormément au cours de la vie, en fonction des contextes et en fonction d’un certain nombre d’autres paramètres. Et parce qu’on sait que penser l’autisme en niveaux de sévérité contribue à une hiérarchie qui est factuellement incorrecte et dommageable à la majorité des personnes autistes.

Je pense qu’il est important de reconnaître que nos besoins et nos difficultés sont variées. Je pense qu’il est important de reconnaître que les aides qui nous sont nécessaires sont diverses et parfois plus importantes pour certaines personnes autistes que pour d’autres. Mais je pense aussi que penser l’autisme en formes, en niveaux, en catégories, ne permet pas de faire ça de manière sécurisée et efficace, ni de reconnaître et de prendre en compte la fluctuation et la diversité de ces besoins. Et je pense aussi, et c’est plutôt important, qu’il est tout à fait possible, voire plus facile de répondre à ces besoins sans penser l’autisme en niveaux.

L’autisme est varié, hétérogène et divers dans ses manifestations, on le sait. Et il suffit de le reconnaître et de l’affirmer pour construire un système dans lequel les personnes, en étant « juste » reconnues comme autistes sans mention de niveaux, pourront faire valoir leurs besoins.

On a pas besoin de niveaux d’autisme pour dire, par exemple : « Moi je ne peux pas oraliser, j’ai besoin de communiquer uniquement par écrit et de faire mes études comme ça. » ou alors : « Moi personnellement je ne peux pas rester assis sur une chaise, c’est trop douloureux sensoriellement, donc j’ai besoin de faire mes études assis par terre ».

Et on n’a pas besoin de niveaux pour écouter, croire et répondre à ces besoins. Au contraire, penser en niveaux à tendance à ne faire que deux options : Tu es autiste et tu peux faire des études, point. Tu es autiste et tu ne peux pas faire d’études, point.

A propos du syndrome d’Asperger

Avant de finir cette vidéo, je voudrais faire un petit point « génocide », ça fait toujours plaisir.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, Asperger est le nom d’un psychiatre allemand qui travaillait pour les nazis. Et le travail de monsieur Asperger était tout précisément d’évaluer les personnes autistes pour trier celles que l’on jugeait « éducables » et celles qu’on envoyait dans les camps.

Donc 1 – n’appelez jamais quelqu’un par ce nom, et 2 – je n’invente rien quand je dis que ces catégories, à la base, elles servent à séparer ceux qu’on force à être normaux et ceux qu’on enferme. C’est littéralement comme ça qu’elles ont été nommées.

Outro

J’espère que cette vidéo vous aura permis d’un peu mieux comprendre pourquoi on fait ou pas des distinctions à l’intérieur de l’autisme et à l’intérieur des personnes autistes. Si c’est le cas n’hésitez pas à lui mettre un pouce bleu et à participer au mois de l’acceptation autiste en la partageant autour de vous. Si vous avez des questions ou des témoignages, comme d’habitude, n’hésitez pas dans les commentaires, je les lis toujours.

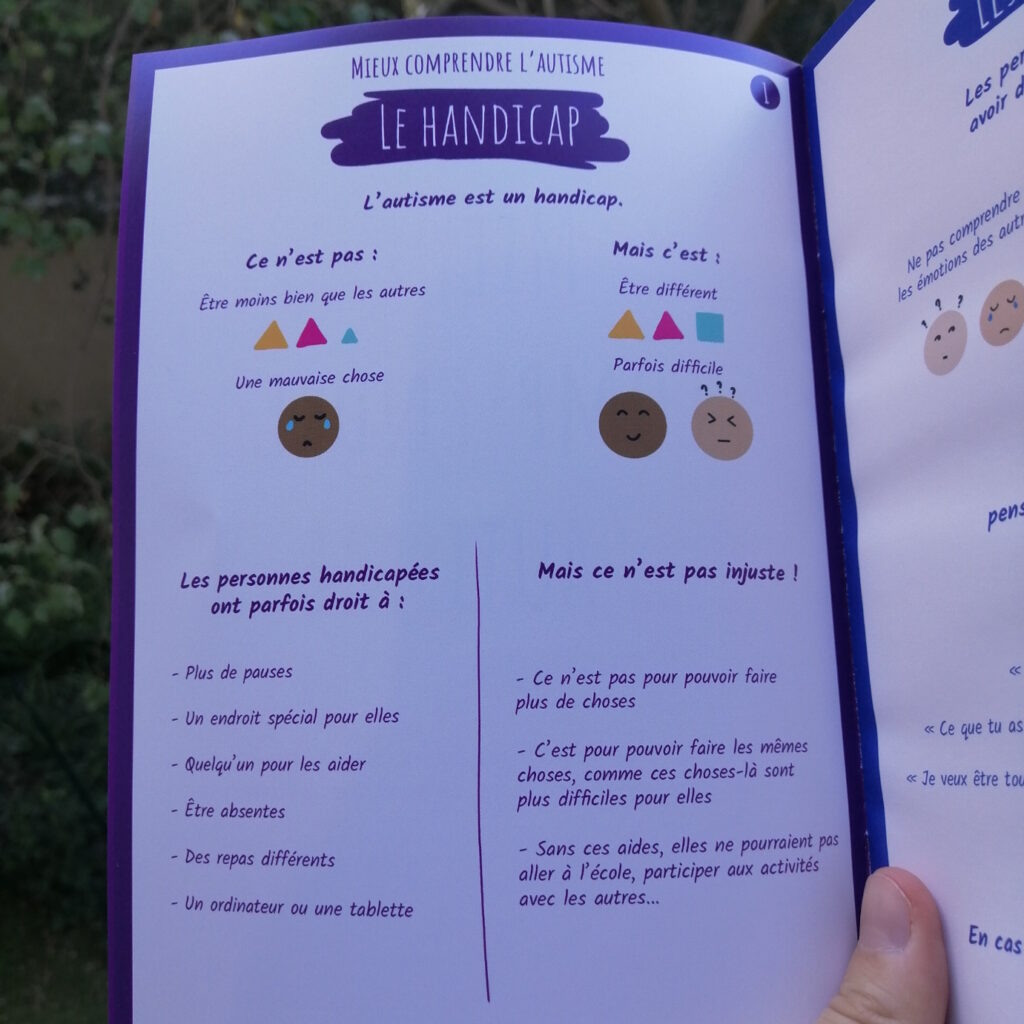

Et avant de partir, s’il vous plaît pensez à faire un tour sur Patreon, c’est le site où vous pouvez me soutenir et soutenir cette chaîne en faisant un don. J’ai aussi une boutique sur laquelle j’ai notamment mis récemment un petit guide de l’autisme expliqué aux enfants et aux ados.

Sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans deux semaines ! *musique du générique*

Annexes

Quelques précisions :

- Je cite le témoignage d’une personne ayant vécu l’ABA. Au moment du tournage de la vidéo je n’avais pas pu relire le témoignage (je l’avais perdu). Je l’ai retrouvé depuis, il est dans la description si vous souhaitez le lire. La citation que je donne dans la vidéo est incorrecte, la personne ne dit pas texto « j’aurais préféré ne pas parler », elle dit plus précisément que l’ABA était un enfers dont elle gardent des séquelles lourdes et que la volonté des autres de la faire parler venait d’une normativité qu’elle ne soutiens pas (ce dont je parle dans la vidéo, pour le coup).

- A propos du terme Asperger, quand je dis de ne jamais appeler quelqu’un comme ça, je parle d’appeler quelqu’un d’autre comme ça, de ne jamais dire que quelqu’un est Asperger. La question est un tout petit peu différente pour le fait de dire soit même que l’on est Asperger. Pour toute les raisons énoncées dans la vidéo, je pense qu’il est important que nous cessions d’utiliser ce terme, même en temps que concerné·e·s. Néanmoins je comprends aussi que certaines personnes ont reçu ce diagnostique et on vécu et se sont construites avec pendant des années, voir des décennies, et que changer la manière dont on parle de soi et dont on se conçoit ne se fait pas en une nuit.

Quelques ressources :

- [Anglais] Le témoignages sur l’ABA dont je parle dans la vidéo : / 1113604331520102400

- [Français] Deux articles de scriptAutistic sur le même sujet traduits par dcaius : https://dcaius.fr/blog/2017/07/inepties/ et https://dcaius.fr/blog/2017/07/inepties-partie-2-les-etiquettes-de-fonctionnement/

- [Anglais] La vidéo de Amythest Shaber sur le sujet : https://www.youtube.com/watch?v=RLJXqlOPZ5U

- [Français] Ce que dit le DSM V : https://comprendrelautisme.com/le-diagnostic-de-lautisme/les-criteres/le-dsm-5-dyade-autistique/

- [Français] Un autre témoignage de l’ABA : https://dcaius.fr/blog/2019/02/mains-sages/

- [Anglais] Ce que dit la CIM 11 : https://icd.who.int/browse/2025-01/mms/en#437815624

- [Français] Ce que disait la CIM 10 : https://comprendrelautisme.com/le-diagnostic-de-lautisme/les-criteres/la-cim-10-triade-autistique/

Laisser un commentaire